Por Alejandro León

La réplica titulada “La campaña en contra del posgrado en la Universidad Veracruzana”, enviada por la Directora General de Comunicación Universitaria, Lic. Norma Trujillo Báez, y firmada por el Director de la Unidad de Estudios de Posgrado, Dr. Édgar J. González Gaudiano, constituye un ejemplo paradigmático de discurso basado en elementos de posverdad[1]: desvíos narrativos, apelaciones a la emoción y descalificaciones personales —ataques ad hominem— que desplazan el debate racional y no ofrecen una refutación fáctica al dato central expuesto en mi columna del 13 de julio.

Es importante establecer, de manera definitiva, que al día de hoy cada uno de los datos presentados en mi columna de opinión se sustentan en información oficial y pública del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) https://secihti.mx/consultas-snp/.

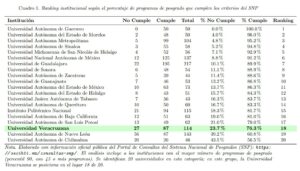

Estos datos indican que 27 programas de la UV, de un total de 114, no cumplieron con los criterios del SNP, y que un 76.3% de programas en cumplimiento sitúan a la UV en el lugar 18 entre las 20 instituciones con 43 o más programas de posgrado. Como ya se señaló, estas cifras se obtuvieron tras procesar los listados oficiales del SNP disponibles en el portal de SeCiHTI: 2,325 programas en cumplimiento y 495 que no cumplen.

Para poner nuevamente al alcance de los lectores estos elementos en el contexto nacional, presento un cuadro (ver Cuadro 1) que sintetiza los principales indicadores de las instituciones referidas y demuestra con claridad que la información previamente expuesta se apega totalmente a los datos públicos disponibles. Asimismo, replico la gráfica incluida en mi anterior columna, la cual sitúa el desempeño de la UV en el ámbito del SNP. De la revisión de estos datos verificables puede extraerse una primera conclusión sobre la réplica a la que respondo en este texto: es legítimo sostener que el Dr. González falta a la verdad desde el primer párrafo de su supuesta réplica, al asegurar que mi columna se apoya en “datos sesgados y falsos” (sic).

A diferencia del ejercicio presentado en mi columna, basado en datos públicos debidamente procesados y contextualizados, el documento de réplica firmado por el Dr. González exhibe un patrón recurrente: el autoelogio de las gestiones administrativas de la dependencia que encabeza y las referencias generales a cifras de becas y programas, desprovistas de contexto, son utilizadas como desvíos argumentativos para eludir la problemática específica de los programas que quedaron fuera del SNP. Siguiendo prácticas propias de manuales de desinformación y propaganda, “fundamenta” sus pseudoargumentos en descalificaciones a los críticos (falacia ad hominem) y en constantes apelaciones a la autoridad institucional que él mismo encarna —por ejemplo: “presentaré la información fiable de lo que verdaderamente acontece en esa materia” (sic)—. Todo ello construye un relato que privilegia la defensa emotivista sobre la transparencia y la contundencia de los hechos y datos que la comunidad universitaria merece y demanda.

Por otro lado, no puede pasarse por alto que expresiones como “más les convendría acudir a San Judas Tadeo, el de las causas imposibles, para desacreditar a un área de la UV” no solo resultan impropias de un intercambio académico serio, sino que también pueden ser ofensivas para una parte significativa de la comunidad universitaria. La gravedad de esta afirmación se amplifica al provenir de un director general universitario, cuya posición de autoridad exige un mayor cuidado tanto en el lenguaje como en la forma de sus intervenciones públicas, muy distinto al tono que podría admitirse en un debate académico entre pares. Este tipo de sornas, además de innecesarias, deteriora el tono y nivel del debate y desvía la atención de los argumentos sustantivos.

Dentro de este estado de cosas, es crucial distinguir entre una réplica genuina —centrada en datos y argumentos coherentes— y una pseudoréplica que opera en el terreno de la posverdad. Establecer esta diferencia es esencial para la salud del debate público y la rendición de cuentas que merecen tanto la comunidad universitaria como la sociedad veracruzana, y que la UV debe garantizar sin demora. La actual administración ya no puede seguir minimizando y descalificando la crítica racional a punta de falacias y emotivismo —basta observar la pléyade de sustantivos y adjetivos con que cierra la supuesta réplica: «infundios», «calumnia», «campañas maliciosas», «delirantes obsesiones».

A pesar de lo anterior, como ciudadano y universitario, celebro que colocar a la UV ante el espejo de los datos del SNP haya motivado una respuesta por parte de la Unidad de Estudios de Posgrado al enfrentarse con su propio reflejo. Sin embargo, preocupa que esta respuesta se limite a un autoreporte sin evidencias y se perciba más como una estrategia de distracción retórica que como un ejercicio genuino de réplica, y menos aún de rendición de cuentas.

Sería ingenuo asumir que esta forma de afrontar los temas de mayor seriedad para la UV se limita al ámbito del posgrado. Como deja entrever la propia firma de la solicitud de réplica de la Dirección General de Comunicación Universitaria, esta estrategia de afrontamiento es sistémica; podríamos decir que es sintomática de lo que vive hoy la UV y de cómo la autoridad concibe el liderazgo, la actividad académico-administrativa, la transparencia y la comunicación con su comunidad.

Frente a ello, no queda más que sostener con firmeza: ante la posverdad, los datos verificables; ante el emotivismo, la razón; ante las falacias, los argumentos; y ante la inacción, la fuerza de una comunidad informada y organizada en favor de la UV.

[1] La renuncia deliberada a la evidencia y al sentido común —sustituida estratégicamente por apelaciones a los afectos, las emociones y las creencias personales— llevó a que el término “posverdad” fuera incorporado al Oxford Dictionaries en 2016, año en que también fue elegido como “palabra del año”.